|

"Lectio" del Salmo 122

[Testo

del Salmo]

Nel testo

ebraico questo salmo è intitolato Cantico delle

ascensioni o delle ascesi, dei gradini, delle salite, un

titolo che caratterizza ben quindici salmi (dal 120 al

134), detti pure I canti del pellegrinaggio, raccolti

insieme per servire da cantici del pellegrinaggio a

Gerusalemme.

Nella versione

originale, il 122 è anche il primo dei quindici che viene

attribuito a Davide, insieme ai due successivi (dei rimanenti

uno è ascritto a Salomone mentre per gli altri non ci sono

ipotesi). Certamente c'è un motivo per tale attribuzione, pur

se non si ritiene che essa sia autentica e storica perché il

salmo sarebbe stato composto più tardi, quando il

pellegrinaggio a Gerusalemme era diventato un'abitudine.

In ogni caso, Davide è il fondatore della città e il Salmo

122 presuppone Davide come un personaggio: "Là ha sede

il trono di giustizia, il trono di Davide" (v. 5).

Probabilmente, parlando di Gerusalemme come città

"costruita, salda e compatta", il salmista intende

riferirsi alla città ricostruita dopo l'esilio, che diventa

quindi il vanto e la gioia di Israele.

L'attribuzione del salmo a Davide è comunque fondata, perché

esso testimonia un grande amore alla città costruita da

Davide quale capitale del suo popolo.

Quali sono gli elementi costitutivi del salmo?

Anzitutto notiamo una inclusione, cioè una parola che ricorre

all'inizio e alla fine: casa del Signore, dimora del Signore.

"Andiamo alla dimora del Signore" (v. 1); "Per

la casa del Signore" (v. 9).

È interessante osservare come poi non si parli più di questa

casa, ma piuttosto della città: ciò significa che dapprima

Gerusalemme è vista in particolare come luogo del tempio e

poi anche come città nel suo insieme.

Un altro elemento fondante è la triplice menzione di

Gerusalemme (vv. 2. 3. 6), descritta nelle sue porte, nelle

sue mura, nei suoi baluardi. Appellata tre volte, delineata

con tre caratteristiche e indicata con il pronome

"tu": "alle tue porte", "sia pace a

chi ti ama".

Altro elemento strutturale del salmo è che Gerusalemme è

vista quale luogo di pace. Ben quattro le occorrenze di questo

termine: "domandate pace per Gerusalemme", "sia

pace a coloro che ti amano", "sia pace sulle tue

mura", "su di te sia pace". Il gioco di parole

è evidente: "Gerusalemme" veniva interpretata quale

"città dello shalom", della pace: sia pace

alla città della pace, domandate pace per la città della

pace.

Infine il salmo è caratterizzato anche da altre ripetizioni

che gli imprimono un ritmo poetico, molto bello: le tribù, le

tribù del Signore, i seggi di giustizia, i seggi della casa

di Davide.

Vi cogliamo, pur se non possiamo penetrare a fondo il ritmo

dell'originale, quell'affiato che ne fa un poema, un cantico,

qualcosa che nasce dal cuore e, attraverso ritmi, ripetizioni,

assonanze (sono tante nel testo ebraico) mette in luce

un'anima innamorata di Gerusalemme.

Tenendo conto di questi elementi formali, cerchiamo di capire

la struttura logica del salmo, facilmente suddivisibile

secondo le tappe di un pellegrinaggio.

Un pellegrinaggio viene anzitutto deciso; immaginiamo che il

salmo venga cantato da un gruppo di pellegrini che giungono

alle porte della città. Essi devono fermarsi per sbrigare

alcune pratiche burocratiche previste prima dell'ingresso; si

riposano e contemplano la città. Contemplandola ripensano

all'inizio del cammino, al momento in cui hanno deciso di

partire; è il v. 1, "Quale gioia quando mi dissero:

'Andremo alla casa del Signore"'.

Dopo l'inizio, è immediatamente sottolineato l'arrivo: ora ci

siamo, "i nostri piedi si fermano alle tue porte,

Gerusalemme!" (v. 2).

Al v. 3 Gerusalemme viene contemplata dall'esterno, ammirata

quale costruzione salda e compatta, in cui tutto è unità. È

un riferimento alla città sul monte, che dà l'impressione di

compattezza (sulla roccia), e insieme alla situazione

spirituale della città, salda perché fondata sul Signore,

unificata dallo Spirito di Dio.

Quindi, Gerusalemme è contemplata nelle sue caratteristiche e

nel suo ruolo (w. 4-5). Si tratta di una riflessione a livello

morale: meta di pellegrinaggio, luogo di culto, di lode, di

testimonianza della gloria di Dio, centro amministrativo e

politico: "I seggi del giudizio, i seggi della casa di

Davide", casa a cui fu promessa la perpetuità. Dunque un

centro religioso e un centro politico-amministrativo a cui si

guarda con fiducia per i beni che ci attendono dalla

responsabilità politica che ricade su Gerusalemme.

A questo punto segue la preghiera che può essere pensata a

due cori, partendo dal v. 6: "Domandate pace per

Gerusalemme". Anzi, colui che ha espresso la sua gioia,

magari il capo- pellegrinaggio, rivolge un invito ai compagni

pellegrini: "Do- mandate...". E all'invito risponde

il coro: "sia pace a coloro che ti amano, sia pace sulle

tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi" (v. 7). Il capo,

allora, riprende da solo: "Per i miei fratelli e i miei

amici io dirò: 'Su di te sia pace!'. Per la casa del Signore

nostro Dio, chiederò per te il bene" (w. 8-9). Qui

ritorna l'appellazione a Gerusalemme con il "tu",

come a una persona amica che si incontra e cui si augura il

bene, la pace.

Dunque, due cori, nel senso di un solista e di un gruppo.

Sul tempo in cui il salmo è stato scritto ho già accennato

un'ipotesi: il tempo dopo l'esilio, quando il tempio è

ricostruito e il popolo va in pellegrinaggio alla città

santa, l'unico simbolo rimasto dell'unità di Israele.

"Meditatio"del

Salmo 122

Per rileggere il messaggio, sono possibili diverse piste,

diverse linee. Ne ho scelte tre: una lettura

storico-esistenziale (messianica); una lettura più

specificamente cristiana; e una terza personale, che riguarda

ciascuno di noi.

Gli elementi di una lettura storico-esistenziale sono i grandi

simboli del cammino umano contenuti nel salmo, che ne fanno

una realtà di tutti i tempi, di tutti i luoghi, di tutte le

culture.

Due sono i principali. n primo è il pellegrinaggio,

menzionato non quale tema specifico, bensì nel suo decidersi,

nel suo compiersi. È un grande simbolo del cammino umano,

della vita dell'uomo e dell'umanità, della vita di tutti gli

uomini e di tutte le donne considerati come collettività. n

simbolo avverte: se la vita umana è colta come

pellegrinaggio, allora essa non è un vagare senza scopo e

neppure una fuga dal paradiso, priva di speranza; al

contrario, è un camminare verso un termine. Questa è già

un'apertura straordinaria per accogliere l'esistenza umana

come una realtà che ha un senso preciso. E quando abbiamo

riconosciuto che tale cammino ha un senso e una meta, scoppia

la gioia: "Quale gioia...".

Gerusalemme è l'altro simbolo, la meta stessa del cammino. Un

simbolo universale perché si tratta di una città, di un

luogo di incontro, un luogo di relazioni molteplici, dove i

diversi si ritrovano. Quindi l'umanità non va verso una

dispersione, una Babele confusa, ma verso un luogo nel quale

tutti si incontreranno, si capiranno, intesseranno rapporti

reciproci.

Questa città è salda, non delude. n tema della saldezza è

il più ripreso dal Nuovo Testamento, che non cita

esplicitamente il Salmo 122 però ne riprende il contenuto:

andiamo verso una città salda, solida, ben costruita,

compatta, dove tutto è unità. Questo è il termine del

cammino umano. Ed è anche il luogo d'incontro armonioso e

aperto con Dio, dove Dio è lodato e dove c'è ordine perché

la legge è fatta osservare, dove c'è il trono di giustizia e

ci sono i seggi del giudizio. L'umanità va verso un luogo

dove la giustizia, quella di Dio, non la nostra, trionfa.

Dove, soprattutto, l'umanità spera di vivere l'ideale della

pace e della sicurezza: "Domandate pace per Gerusalemme,

su di te sia pace e tranquillità nelle tue mura, sicurezza

nelle tue case".

L'umanità è così definita come colei che anela a una tale

città, che va verso di essa e trova speranza nella fiducia di

camminare e di essere condotta alla meta. Una visione quindi

molto positiva, anzi propositiva perché ne derivano molte

conseguenze per il modo di camminare dei popoli.

Da questa visione nasce pure una certa pazienza storica: a noi

spetta di porre le premesse affinché si vada sempre meglio

verso la città armoniosa, unita, capace di lodare l'Eterno,

di vivere l'ordine della giustizia.

Una lettura cristiana ci fa subito pensare a Gesù che ha

vissuto profondamente la gioia del Salmo 122. Già a dodici

anni aveva esclamato: quale gioia ho provato ascoltando i miei

genitori che mi dicevano: andiamo alla dimora del Signore! E

probabilmente l'ha cantato alle porte di Gerusalemme quella

prima volta e poi ogni volta, fino all'ultimo pellegrinaggio

nel quale si avviava piangendo verso la città santa:

"Oh, se tu riconoscessi ciò che giova alla tua

pace!". Anzi, nel testo greco il salmo usa l'espressione erofesafe

de fa eis eirenen (v. 6) ripresa dal Nuovo Testamento: se

tu riconoscessi le cose che riguardano la pace di Gerusalemme.

Dunque Gesù ha cantato questo salmo nella gioia e nella

sofferenza sapendo che la sua sofferenza era parte del cammino

di Gerusalemme e dell'umanità verso la pace.

Partendo dalla lettura che ne ha fatto Gesù, ci domandiamo se

il Salmo 122 risuona anche negli scritti apostolici

neotestamentari. Non mi sono venute alla mente citazioni

specifiche, tuttavia il tema della città salda è molto

presente.

Ef 2, 19-20, 22: "Voi non siete più stranieri ne ospiti,

ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati

sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti [...] In Gesù

ogni costruzione cresce bene ordinata per essere tempio santo

del signore; in lui anche voi insieme con gli altri venite

edificati per diventare dimora di Dio".

Questo tema è penetrato fortemente nello spirito di Paolo,

che ne fa un simbolo interpretativo della crescita della

comunità cristiana, che è la realtà che viene edificata

come la città del salmo.

L'aspetto di pellegrinaggio verso tale città è però

presente in particolare in Eb 11 e in Eb 12: Abramo ha potuto

partire e lasciare tutto in quanto "aspettava la città

dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio

stesso" (11, 10); "Chi dice così, dimostra di

essere alla ricerca di una patria" (11, 14), pellegrino

sulla terra; "Se avessero pensato a quella da cui erano

usciti, avrebbero avuto possibilità di ritornarvi; ora invece

essi aspirano a una migliore, cioè a quella celeste. Per

questo Dio non disdegna di chiamarsi loro Dio: ha preparato

infatti per loro una città" (11, 15-16).

E ancora:

"Vi siete accostati alla città del Dio vivente, alla

Gerusalemme celeste" (12, 22), ecco la menzione diretta.

Alla città che fa parte delle cose incrollabili:

"Rimangono le cose che sono incrollabili. Perciò

riceviamo in eredità un regno incrollabile" (12, 27-28).

Riassumendo il messaggio del salmo: l'uomo è in cammino,

pellegrino verso una città salda, compatta, nella quale Dio

è lodato, nella quale è la pienezza della pace, una città

che non delude e per cui vale la pena abbandonare le altre

città.

Nella spiritualità del Nuovo Testamento è penetrato inoltre

il pensiero delle moltitudini, di tutte le tribù della terra.

Le moltitudini salgono ora verso tale città, e tutte sono

chiamate "moltitudini del Signore".

Così, la lettura cristiana diventa lettura ecclesiale; la

chiesa non è la meta, la grande città, ma è un popolo in

marcia verso quella città.

Se Israele testimonia "là" la tua gloria, Signore,

se "là" ha sede il trono di giustizia, i nostri

interessi sono veramente là? È il "là" di questa

città verso cui camminiamo il nostro criterio di giudizio

storico? Perché, se è così, allora tutte le altre realtà

sono relative, tutti gli eventi (storici, sociali, politici,

culturali, ecclesiali) vanno valutati tanto quanto rispondono

a un cammino verso la città compatta, pacifica, giusta,

oppure rallentano o fanno deviare il cammino.

Quindi il cristiano, interrogato sulle sue speranze, dovrebbe

rispondere spontaneamente: le mie speranze sono la Gerusalemme

celeste, sono là le mie speranze. È il "là" della

pienezza dell'azione di Dio nel suo popolo, nell'umanità.

La lettura più personale del salmo dà spazio a tante

riflessioni.

Pensiamo ai pellegrinaggi che ciascuno di noi ha fatto a

Gerusalemme e nei quali probabilmente ha cantato, evocato,

recitato il Salmo 122 allorché ha visto le mura della città.

Nella preghiera potremmo ringraziare il Signore per le

esperienze che ci ha donato nei nostri pellegrinaggi, per

quanto ci ha fatto capire su Gerusalemme. Ogni volta che ne

rivediamo le mura, proviamo una fortissima emozione. E se non

siamo mai stati a Gerusalemme, come immaginiamo il

pellegrinaggio verso la città santa, come lo viviamo nella

preghiera?

"Andiamo con gioia!" è parola che esprime la

tensione verso il pellegrinaggio, equivale a dire: sapevo che

sarebbe venuto questo momento e penso a ciò che da sempre ho

desiderato.

Conclusione

|

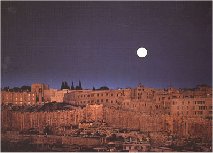

In quale modo la Gerusalemme di oggi partecipa, nel suo

destino doloroso e tragico, alle benedizioni di Dio, alla

promessa di pace?

Partecipa anzitutto attraverso la nostra instancabile

preghiera per la sua pace, le nostre preghiere per la città

reale e simbolica che conosciamo, di cui tocchiamo le mura:

Sia pace sulle tue mura! |

|

Ci domandiamo se e come operiamo per la pace di Gerusalemme,

la cui pace è simbolo, segno, radice e causa della pace di

tante altre città.

Il Salmo 122 ci impegna dunque a pregare e a operare per la

pace nella giustizia.

|